ジブリの中で一番好きな作品は「紅の豚」である。

子供の時はこの映画の面白さがまったく分からなかった。

しかし大人になるとその良さが分かってくる大人のための作品だ。

今回のジブリレビューは「紅の豚」の魅力を紹介する。

▼前回の記事▼

紅の豚の魅力とは

「紅の豚」は賞金稼ぎのポルコが飛行機(飛行艇)で空賊と戦う、明るく陽気なアニメである。

しかし時々シリアスな面が顔をのぞかせる。

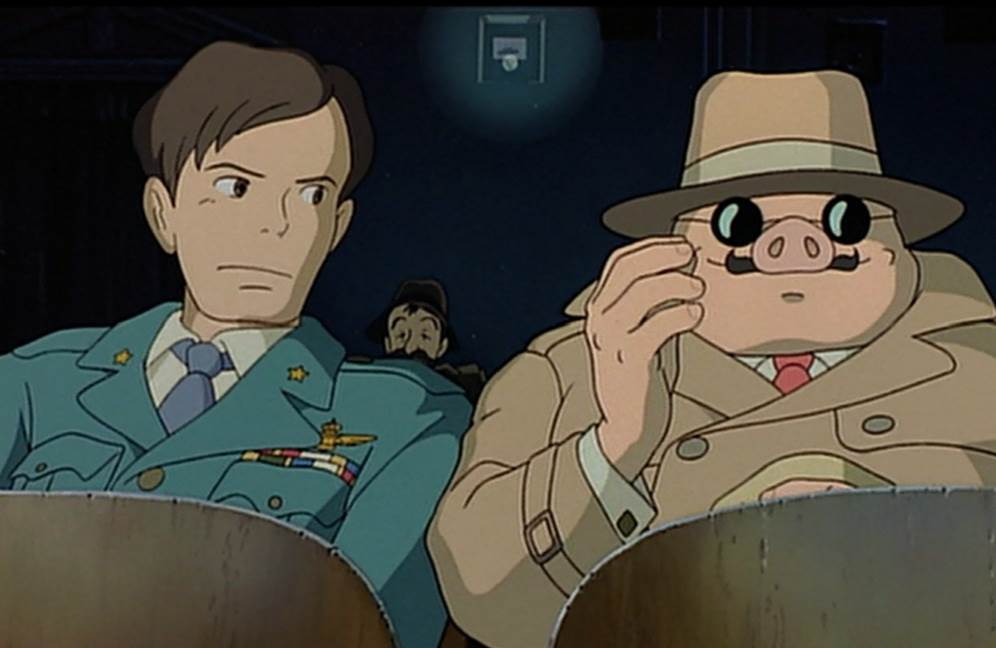

一番好きなのは昔の仲間フェラーリンとの映画館での会話。

フェラーリン「なあマルコ、空軍に戻れよ。」

ポルコ「ファシストになるより豚の方がマシさ。」

フェラーリン「冒険飛行家の時代は終わったんだ。国家とか民族とか、くだらないスポンサーを背負って飛ぶしかないんだよ。」

ポルコ「俺は俺の稼ぎでしか飛ばねえよ。」

かつて飛行艇には夢やロマンがあった。

しかしそんな夢のある時代は終わり、パイロットたちは生活のため、戦争の道具として飛ばざるを得なくなってしまった。

それでも政府に追われながらも「男のロマン」を追い求め続けているポルコ。

フェラーリンのポルコに対する憧れや羨みも感じさせる場面である。

現実世界でも、私たちは夢をあきらめ、現実との折り合いをつけながら生きていかざるを得ない。

そんな中で「男のロマン」を追い求めることは困難で、そしてカッコいい。

こういう何気ないシーンに気づくと、この作品の深みが分かってくる。

紅の豚の時代背景を解説

さらに解説本「ジブリの教科書」を読むと映画の時代背景が分かる。

この作品の舞台は第二次世界大戦前、世界大恐慌(1930年ごろ)真っ只中のイタリアで、一党独裁の軍国主義へシフトしようとしている時代。

この映画の陽気さは、戦争に向かう暗い世界へのアンチテーゼになっているのである。

バカ騒ぎや単純さの裏には実は深みがあるのだと宮崎駿は語っている。

バカ騒ぎはつらい事をかかえているからだし、単純さは一皮むけて手にいれたものなのだ。

どの人物も大切にしなければならない。そのバカさを愛すべし。

▼決闘も血生臭さはなく牧歌的▼

お気楽で陽気だが本当はシリアスという絶妙なバランスが「紅の豚」の良さだと思う。

主義主張はあまり前面に出ないほうが物語に深みがでる。

逆に反戦のテーマを前面に押し出した「ハウルの動く城」などは説教臭さを感じてしまう。

「紅の豚」の秘密を考察する

また驚くのは、最初は「最初は豚が飛行機に乗る」という設定だけで制作が開始されたということ。

「なぜポルコが豚になったのか」やシリアスな部分は後付で加えられていったのである。

鈴木敏夫のインタビュー

最後のページに来ると、豚がマンマユート団から子供たちを救うところで終わっています。

そこで僕は思わず「え、これで終わりですか」って言っちゃったんですよ。

「そもそもなんでこいつ豚なんですか?」

宮崎駿はシナリオを作らずに映画を作り始めて、作りながらストーリーを決めていくという作風。

初期~中期の作品ではこれがうまくいっている。

後付で加えられた設定が紅の豚の物語を奥深いものにしたと思う。

しかしこのスタイルがジブリを崩壊へと導くのである。

後期作品でどう変化していくのかについても今後書いていく予定。

つづく

次回は魔女の宅急便。

▼ジブリレビューのまとめはこちらから▼

コメント